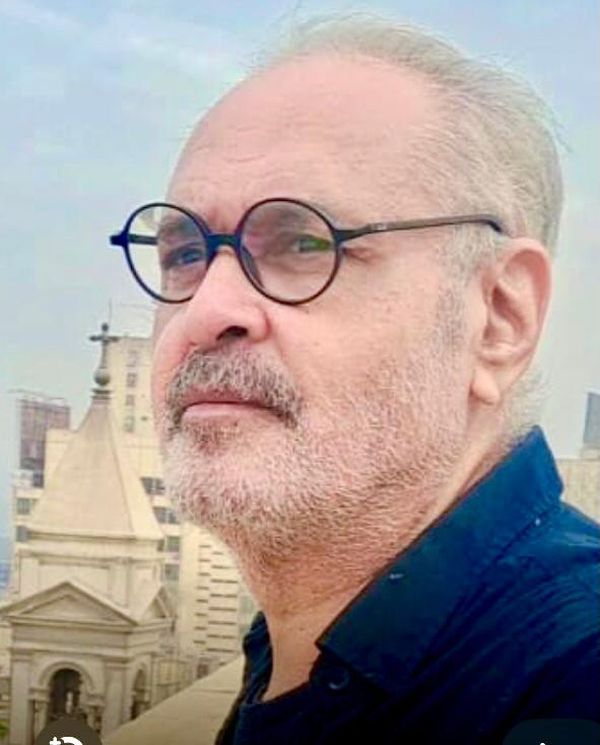

ألححتُ عليه في دعوة الإفطار، وكما كان كريمًا في قبولها كان متواضعًا في إفطاره. لم يعلم سبب إلحاحي عليه ولم أخبره بالسبب، اكتفيتُ فقط بأن ابتسم في وجهه ولن أخبره بسبب إلحاحي بأن أقابله في هذا اليوم على وجه الخصوص أبدًا، لكني بعد كشف حساب بسيط مع النفس وجدتُ الحصيلة أن أشخاص قليلون وقفوا بجواري في رحلة عمر ومهنة قاسية فوق العادة. كان قد مر على إفطاري معه في رمضان الأخير (2025) واللقاء الأول معه نحو ثلاثين عامًا، بل أكثر من ثلاثين عامًا، ثلث قرن كامل سقط من حسابات الحياة، وكأنها لحظة أسترجعها مرارًا لأذكر نفسي بأن ما تبقى أقل حتى من هذه اللحظة. يوم اللقاء الأول كان يومًا من أيام الصيف، ولا أذكر التفاصيل، لكن أذكر أني كنت في زيارة لمكتب جريدة عربية شهيرة في القاهرة، والتقاني في صالة التحرير بترحاب من يعرفني من قبل. كنت شابًا مقبلًا على الحياة، لكن في خجل من يلتمس طريقًا لا يعرف مساره الصحيح. يومها لم تستمر المقابلة أكثر من دقائق، لكن أذكر ترحابه بي وهو يجلس فوق المكتب بدلًا من الكرسي ليكسر ما بدا على وجهي من تهيب. وبعدها غادرت مقر الصحيفة العربية، ولا أذكر نتيجة الزيارة .

لكني غادرت مصر في تغريبة استمرت سنوات، ولم تفارق تفاصيل اللقاء ذاكرتي كلما التقيت شخصًا أظهر لي ودًا خالصًا بدون تصنع. أتذكر الأستاذ الصحفي الكبير عصام الشرقاوي، الصحفي المصري العربي الذي لم يفقد أبدًا إيمانه بمهنته، ورغم كل الصعاب التي واجهها لم ينس أبدًا أنه صحفي يحمل أمانة الكلمة، ولا أذكر في حياتي أني رأيت صحفيًا يعشق الكلمات كما رأيت الأستاذ عصام الشرقاوي.

عصام الشرقاوي

عصام الشرقاوي

جرت سنوات، وطفت بعواصم ومطارات بين البحرين والمغرب، وعدت بعد التغريبة الأولى وفي نفسي اشتياق كبير لمصر كمن يشتاق إلى حبيبة رغم قسوتها، وفي كل عثرة أتعثرها كان يظهر الأستاذ عصام الشرقاوي ليمد لي يد العون متطوعًا بدون أن أطلب منه، ولكن المفارقة المدهشة أنه كلما عبرت العثرة ومرت الشدة يختفي الأستاذ عصام الشرقاوي كمن يسمو بنفسه عن المشاركة في السعة كما ساعد في الشدة. وهكذا كانت سنة الأستاذ عصام الشرقاوي مع كثيرين غيري، يشبه جيفارا في مناصرته للضعفاء والمظلومين، ويتوحد معهم في مظلوميتهم حتى وإن لم يكن شريكًا لهم في المظلومية، ولا يطلب مقابل هذه المساندة منًا وعسلًا، لكنه يزيد عن جيفارا في أنه لم يدعِ أبدًا بطولة ولم يطلب في أي وقت ممن يصطف معهم في مربع المظلومية أن يلتفوا حوله، فضلًا عن أن يردوا له الجميل.

وبين المقابلة الأولى والمقابلة الأخيرة، وخلال ما يزيد عن ثلث قرن، قد لا يعلم الأستاذ عصام الشرقاوي أني أحصيت عدد مرات لقائي به، فلم تزد عن عدد أصابع اليدين. بعد كل تغريبة كنت أعود فألتقي به مرة أو مرتين، ثم لا ألبث أن أغادر في تغريبة جديدة. وفي مساء أجمل سنة مرت في حياتي وفي حياة كل المصريين، التقيته ونحن رجوع من طرق متفرقة، وأعلام ثورة يناير ترفرف في أيادي الملايين في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به. كنت في نوبة رجوع من تغريبة بعد أن قررت أني لن أغادر، فقد عاد لنا وطننا، أو هكذا كنا نظن، ولم يكن لدي في مصر وظيفة، فجاء معي لمقر صحيفة في وسط القاهرة يرأسها صحفي ناصري متيم بعبد الناصر، لكنه انصهر في أتون ثورة يناير بشكل هستيري، قدمني له لأعمل معه، ولا أعرف سببًا لاختفاء الأستاذ عصام الشرقاوي بعد هذا اللقاء سوى أنه كان يفسح لي مجالًا لأعمل بدلًا منه، لكن قبل أن يختفي شرح لي بروح الأخ الأكبر كيف يمكن أن يدير الإنسان حياته في الظروف المالية غير السانحة، وكان آخر عهدي به في هذه الأيام، قبل أكثر من 14 عامًا من وقت نشر هذا المقال، أن عزمني على آيس كريم من محل شهير في وسط القاهرة، ثم أقرضني بدون أن أطلب منه 20 جنيهًا، أنا على يقين أنه لا يذكرها، ثم اختفى قبل أن أسعى للبحث عنه والاتصال به بعد عودة من تغريبة أخيرة.

عصام الشرقاوي

عصام الشرقاوي

لا يعرف كثيرون عن الأستاذ عصام الشرقاوي سوى أنه من أبرع من حرر التحقيق الاستقصائي، ولا يعرف الكثيرون عن الأستاذ عصام الشرقاوي سوى أنه من مدرسة صحفية راقية غيرت مفاهيم التحرير الصحفي في مصر وفي كل الصحف العربية، ولولا انكسارات المهنة لتخطت هذه المدرسة مدارس عالمية في النجاح والانتشار، ولكن هناك الجانب الخفي من شخصية ومهنية الأستاذ عصام الشرقاوي، هو انغماسه الرائع في عالم المهمشين والضعفاء، انغماس من يبحث لهم عن مخرج ومن يسعى لمساعدتهم بكل أدواته وإن قلت، وكأنه أحد شخصيات أحمد خالد توفيق التي تجد نفسها في لحظة الحقيقة تفرط في مثاليتها بالرغم من انغماسها في الحياة اليومية. قد يعلم زملاء وأصدقاء الأستاذ عصام الشرقاوي براعته في التصوير، وقد يكون الكثيرون قد قرأوا ما كتبه عنه الدكتور محمد طلعت الجندي في مقاله 'فلسفة الصورة لدى عصام الشرقاوي'، لكنهم لا يعلمون أن هذا المقال أصبح محل نقاش بيني وبين الروائي السوداني الكبير الأستاذ منصور الصويم حتى يصنع من الشرقاوي وأبطال صوره شخصيات في رواية تتجاوز حدود مصر والسودان، كما تجاوز الشرقاوي نفسه حدود الكلمات إلى الصورة، ثم حافظ على مكانه بين الكلمة والصورة. بعد أن منح الشرقاوي الدكتور محمد طلعت الجندي فرصة نادرة ليصك مصطلحًا نقديًا نادرًا ما نقرأه مقرونًا بمبدع عربي وهو مصطلح 'مؤلف الصورة'. ولا أذكر أني قرأت مثل هذا الوصف عن مصور عربي في عشر سنوات ماضية على الأقل قبل أن أقرأه عن الأستاذ والصحفي الكبير عصام الشرقاوي عندما تحدث الجندي عن صورة 'الانتظار' بكلمات قد تكون صعبة الفهم عند غير المختصين، لكنها في النهاية منحت الشرقاوي أقل مما يستحقه من تقدير لموهبته المتدفقة عبر الحياة، وهي موهبة لا تفارق الشرقاوي في أي عمل يعمل به، ليكون في حدود علمي أول من يطلق عليه هذا الوصف البنائي الفريد 'مؤلف الصورة ' !'.